Insights em Arquitetura, Design de Interiores e Urbanismo com IA

Seja bem-vinda(o) ao blog da Sabaini Design!

Este espaço foi criado com a intenção de compartilhar conhecimentos, ideias e tendências nas áreas da arquitetura, design de interiores e urbanismo. Meu desejo é que aqui possamos nos conectar, trocando experiências e inspirações para construir ambientes que unem beleza, funcionalidade e inovação. Prepare-se para explorar o universo do design com uma perspectiva única!

Condomínios Sustentáveis 2025: Da Utopia à Lei na Europa – Um Convite ao Diálogo para o Setor Urbano no Brasil

Série Especial: A Releitura da Minha Tese

A velocidade das transformações globais nos impele a uma compreensão mais profunda da dinâmica de nossas cidades. Há mais de uma década, em 2009, minhas primeiras análises sobre o tema me fizeram ver a necessidade imperativa de redefinir o conceito de "periferia". Não mais meramente uma área distante, degradada ou marginalizada. Mas sim, tudo o que gravita em torno de um centro de poder ou influência, em qualquer escala – seja ela local, regional ou global.

Essa perspectiva ganha urgência diante das vertiginosas mudanças tecnológicas e geopolíticas. Conforme Saskia Sassen já nos alertava, as centralidades são constantemente redefinidas. Eventos globais, por exemplo, são capazes de reconfigurar o próprio palco continental, deslocando focos de poder e influência de formas antes impensáveis para a geopolítica ocidental tradicional. O mais inspirador foi constatar que, para a realidade italiana, onde eu já residia, o que antes considerava utopia em 2009 — conceitos como co-housing e mixtè (tanto de usos quanto social) — em 2024 se materializa em exigências concretas de editais públicos. Esta transformação, impulsionada diretamente pela legislação europeia, valida um caminho que se mostra promissor e urgente para o Brasil de 2025.

A Lente de 2009: Desvendando a Complexidade Urbana e a Semente da Utopia.

Foi precisamente nessa busca por uma nova compreensão do urbano que minha tese de doutorado de 2009, intitulada “Complessità delle periferie urbane tra morfogenesi ed ipotesi di interventi” (fruto de uma colaboração entre a Università degli Studi di Salerno e a USP), mergulhou. Naquele período, abordar a complexidade das periferias urbanas, tanto nos então chamados "Países Centrais" (como a Itália parecia ser) quanto nos "Países Periféricos" (com o Brasil como exemplo explorado), representava um desafio de complexidade quase intransponível.

Contudo, essa imersão alinhou meu pensamento ao de Renzo Piano. Ele defendia que "periferia" transcendia o substantivo para se tornar um adjetivo, descrevendo locais onde os valores essenciais da cidade – o encontro, o trabalho, a troca física – definhavam e pereciam. Essa análise identificou diversas classificações de periferias, desde as monofuncionais planejadas até os centros históricos degradados de países como Holanda, França, Itália e Reino Unido (pré-Brexit!).

O ponto chave era: essas áreas, muitas vezes tidas como problemas, na verdade, detinham um "tecido associativo muito rico e uma capacidade de auto-organização dos habitantes". Isso revelava um potencial humano e social latente. A crítica aos modelos de planejamento "top-down" (de cima para baixo), que haviam moldado grande parte do desenvolvimento urbano pós-guerra, era evidente. A busca por uma mistura – seja de usos, social, econômica – por uma integração real e uma governança mais horizontal, era, àquela altura, para a Europa, uma aspiração teórica e já uma prática pontual em países da Escandinávia, Holanda, França e Reino Unido. A Itália, contudo, apesar do crescente "débito habitacional", ainda estava muito "ocupada" (justamente!) em proteger seus valiosos centros históricos e seu patrimônio ambiental, o que a mantinha mais resistente a essas inovações.

Da Utopia à Lei, Impulsionada pela Europa: A Realidade Italiana de 2024.

O mais empolgante é ver como essa utopia, tão detalhadamente analisada em 2009, não apenas avançou, mas se consolidou em diretrizes legais e projetos concretos na Itália. E isso não foi um movimento isolado. As políticas da União Europeia têm, há décadas, incentivado e financiado programas de requalificação urbana e de integração social. Reconhecem a importância do desenvolvimento urbano sustentável e da coesão social para todo o continente.

O que se viu na Itália foi a materialização dessas políticas em nível nacional. A legislação europeia, que enfatiza a requalificação de áreas degradadas, a promoção da "mixtè" funcional e social e a adoção de modelos de moradia mais inclusivos, serviu como o grande motor para que conceitos inovadores deixassem o campo da teoria e se tornassem imperativos legais e de planejamento.

Este cenário se confirma no projeto em que trabalhei durante o ano de 2024, na equipe do Atelier Emilio Maiorino: o “RIGENERAZIONE URBANA DIFFUSA NELLE AREE INTERNE, DEGRADATE E/O ABBANDONATE DEI COMUNI DEL TERRITÓRIO REGIONALE. ALLOGGI IN CO-HOUSING, ALLOGGI IN CO-LIVING, CASE BOTTEGA, CASE-FAMIGLIA, CASE-FAMIGLIA/COMUNITÀ ALLOGGIO. HOUSING SOCIALE IN VIA ORTEGA”, amparado pelo Artigo 50, Comma 1, Letra B) do Decreto Legislativo n. 36/2023.

Este projeto em Sapri é um exemplo contundente de como os conceitos de mistura e integração, impulsionados pela agenda europeia, se tornaram operacionais. O termo "Rigenerazione Urbana Diffusa" em si já indica uma abordagem sistêmica, que vai além do mero "retoque estético". Ele abraça princípios que eu já defendia:

•"Mixtè" de Usos: A "case-bottega" (casas-loja) resgata a função multifuncional de habitar e trabalhar no mesmo espaço. Ela combate a monofuncionalidade dos bairros-dormitório – uma diretriz promovida pelas políticas urbanas da UE.

•"Mixtè" Social e Geracional: O "co-housing" e "co-living" promovem o compartilhamento de espaços e serviços, incentivando a interação entre diferentes pessoas e idades. As "case-família" e "comunità-alloggio" reforçam a rede de apoio social. Essas tipologias estão alinhadas com a visão europeia de inclusão e envelhecimento ativo.

•"Mixtè" Econômica: O "housing sociale" integrado a essas outras tipologias busca garantir que a revitalização não resulte em gentrificação. Em vez disso, ela promove oportunidades para diversas camadas da população, impulsionando uma verdadeira inclusão social, um objetivo central das políticas de habitação da União Europeia.

O mais empolgante é ver como essa utopia, tão detalhadamente analisada em 2009, não apenas avançou, mas se consolidou em diretrizes legais e projetos concretos na Itália. E isso não foi um movimento isolado. As políticas da União Europeia têm, há décadas, incentivado e financiado programas de requalificação urbana e de integração social. Reconhecem a importância do desenvolvimento urbano sustentável e da coesão social para todo o continente.

O que se viu na Itália foi a materialização dessas políticas em nível nacional. A legislação europeia, que enfatiza a requalificação de áreas degradadas, a promoção da "mixtè" funcional e social e a adoção de modelos de moradia mais inclusivos, serviu como o grande motor para que conceitos inovadores deixassem o campo da teoria e se tornassem imperativos legais e de planejamento.

Este cenário se confirma no projeto em que trabalhei durante o ano de 2024, na equipe do Atelier Emilio Maiorino: o “RIGENERAZIONE URBANA DIFFUSA NELLE AREE INTERNE, DEGRADATE E/O ABBANDONATE DEI COMUNI DEL TERRITÓRIO REGIONALE. ALLOGGI IN CO-HOUSING, ALLOGGI IN CO-LIVING, CASE BOTTEGA, CASE-FAMIGLIA, CASE-FAMIGLIA/COMUNITÀ ALLOGGIO. HOUSING SOCIALE IN VIA ORTEGA”, amparado pelo Artigo 50, Comma 1, Letra B) do Decreto Legislativo n. 36/2023.

Este projeto em Sapri é um exemplo contundente de como os conceitos de mistura e integração, impulsionados pela agenda europeia, se tornaram operacionais. O termo "Rigenerazione Urbana Diffusa" em si já indica uma abordagem sistêmica, que vai além do mero "retoque estético". Ele abraça princípios que eu já defendia:

1. Sustentabilidade para Além do "Verde": A Qualidade Humana Impulsionada pela Inclusão:

Engajamento Social e "Mixtè":

A sustentabilidade não se limita à eficiência energética ou à gestão da água. Ela abrange a "ecologia humana", como abordado na minha tese e agora reforçado pela legislação italiana e europeia. Um condomínio sustentável em 2025 deve promover a interação, o senso de comunidade e a diversidade social e cultural. Como sabemos, a beleza de um espaço é amplificada pela vida que pulsa nele. Isso significa projetar não apenas unidades habitacionais, mas espaços de convivência multifuncionais que incentivem a troca, o lazer compartilhado e a auto-organização dos moradores. Deve-se buscar ativamente a "mixtè" social, quebrando as barreiras dos "guetos de ricos" e criando ambientes onde diferentes gerações e grupos sociais possam coexistir e prosperar, seguindo os exemplos europeus de co-housing e co-living.

Inclusão e Acessibilidade:

Os condomínios podem aprender com a experiência das favelas, onde as soluções vieram "de baixo", e com o projeto de Sapri, que integra diversas tipologias. Eles podem ser projetados para acomodar diferentes faixas de renda e necessidades, talvez através de modelos híbridos que combinem moradia social e de mercado, ou que ofereçam serviços comunitários abertos ao entorno, como praças, centros culturais e pequenos comércios locais, fortalecendo o tecido urbano.

Tecnologia a Serviço da Comunidade e da Governança Colaborativa:

A IA pode ser uma aliada poderosa nesse processo, criando plataformas inteligentes que gerenciem o consumo de recursos hídricos e energéticos do condomínio. Elas também poderiam facilitar a comunicação entre moradores, a organização de atividades comunitárias e até mesmo a manutenção preditiva dos espaços. A IA pode analisar dados para otimizar o uso dos recursos naturais (ventilação, iluminação solar), mas também para identificar padrões de interação social e propor melhorias nos espaços coletivos. Além disso, a IA pode ser uma ferramenta para governança colaborativa, ajudando a mediar decisões e a gerir a participação dos próprios moradores.

2. Desenvolvimento Econômico Local e Inovação como Pilar da Sustentabilidade:

Uso Misto e Produtividade Contínua:

A minha tese de 2009 criticava a monofuncionalidade dos bairros-dormitório, e o avanço italiano com as "case-bottega" é a materialização da solução impulsionada por políticas europeias. Condomínios sustentáveis em 2025 devem ser microssistemas multifuncionais, integrando residências, espaços de trabalho (coworking, escritórios), comércio local, serviços e lazer. Isso não só reduz a necessidade de deslocamentos, como também cria uma economia interna vibrante e oportunidades de emprego para os moradores.

Modelos Financeiros Inovadores e Acessibilidade:

O conceito de "propriedade" e "renda da terra" discutido em 2009 ainda ressoa. Para que esses condomínios sejam acessíveis e sustentáveis a longo prazo, é preciso explorar modelos de financiamento e gestão que garantam a permanência de diversos grupos sociais, talvez com parcerias público-privadas ou fundos imobiliários com foco social e ambiental, como o caso do "Progetto Sharing" em Turim, analisado na pesquisa.

Otimização de Recursos Essenciais: A sustentabilidade, como vista nos exemplos europeus da tese (Kronsberg, Vauban, BedZED) e agora na legislação italiana, significa otimização radical de recursos. Em 2025, isso se traduz em condomínios que minimizem a pegada ecológica através de:

Gestão inteligente de água e resíduos: Captação de água da chuva, reuso de águas cinzas, sistemas de compostagem e biodigestão, coleta seletiva eficiente.

Autossuficiência energética: Painéis solares fotovoltaicos, aquecimento solar, uso de biomassa e até mesmo a produção de energia a partir de resíduos orgânicos, como no "Hammarby Model" sueco, caso também analisado em 2009.

Materiais construtivos inteligentes: Uso de materiais locais, reciclados ou de baixo impacto ambiental, priorizando o ciclo de vida completo do material (LCA) e incentivando a economia circular na construção.

Design bioclimático intrínseco: Orientação solar otimizada, ventilação natural cruzada, isolamento térmico eficiente para reduzir drasticamente a dependência de sistemas de climatização, integrando o edifício ao seu ambiente.

Conclusão: Construindo o Futuro, Juntos – Com a Utopia no Horizonte, a Lei como Guia e a Experiência Europeia como Exemplo.

As análises de 2009, que apontavam para a complexidade das periferias e a necessidade de novas abordagens de planejamento, encontram no Brasil de 2025, e nos seus condomínios sustentáveis, um campo fértil para se materializarem como "novas centralidades". E o mais importante: a experiência italiana de 2024, onde conceitos como co-housing, co-living e mistura de usos se tornaram parte da legislação e de projetos como o de Sapri, impulsionada por uma robusta legislação europeia, demonstra que essa transformação é não só possível, mas já está em andamento.

O desafio é ir além do "verde de fachada" e construir comunidades que sejam verdadeiramente resilientes, inclusivas e prósperas. É a fusão da análise urbana profunda com a inovação tecnológica, a governança colaborativa e o engajamento comunitário que pavimentará o caminho para cidades mais justas e funcionais.

Referências Bibliográficas

Itália. (2023). Decreto Legislativo n. 36/2023, Art. 50, Comma 1, Letra B).

Kroll, L. (2001). Ecologie urbane. Angeli.

Kroll, L. (2001, março). Manifesto sulle periferie urbane. Apresentado no Symposium “Urban G8”, Pádua, Itália. (Citado em Sabaini Gama, M. F. (2009). Complessità delle periferie urbane tra morfogenesi ed ipotesi di interventi).

Piano, R. (2005, 22 de novembro). [Declaração sobre periferia]. La Repubblica. (Citado em Sabaini Gama, M. F. (2009). Complessità delle periferie urbane tra morfogenesi ed ipotesi di interventi).

Sabaini Gama, M. F. (2009). Complessità delle periferie urbane tra morfogenesi ed ipotesi di interventi. Tese de Doutorado, Università degli Studi di Salerno, Itália. (Colaboração com Universidade de São Paulo – USP, Brasil).

Sassen, S. (2003). Le città nell’economia globale. Il Mulino.

Vamos construir essas soluções juntos, com respeito, sinergia e, acima de tudo, a paixão renovada pela arquitetura e pelo futuro que a inteligência artificial nos permite vislumbrar, sabendo que as utopias de ontem são as leis e os projetos de hoje, com lições valiosas vindas de contextos globais. Seja aqui nos comentários, seja em projetos que transformem o nosso amanhã. Nossos links para estarmos conectados:

Instagram: @fatimahsabini

O Urbanismo Brasileiro em Debate: Desvendando a Segregação e o Poder Transformador da IA

Série Especial: A Releitura da Minha Tese

Bem-vindo(a) ao blog da Sabaini Design! Aqui, compartilhamos insights e reflexões que moldam o futuro da arquitetura, do design e do urbanismo – sempre com um olhar atento às inovações e à dimensão humana dos espaços.

Hoje, trago para você um tema que considero central para o desenvolvimento social e espacial do nosso país: o complexo cenário da segregação urbana no Brasil. Longe de ser um fenômeno isolado, essa realidade é o espelho de um crescimento desordenado e de um legado histórico que, infelizmente, persiste em nossa morfologia urbana.

Como Doutora em Engenharia das Estruturas e do Recupero Edilizio ed Urbano, minha pesquisa de tese aprofundou as raízes históricas e as complexas dinâmicas que perpetuam a divisão entre áreas nobres e periferias, muitas vezes invisibilizadas. Contudo, o estudo acadêmico é apenas o ponto de partida. A realidade urbana brasileira continua a evoluir, e é crucial analisar como fatores contemporâneos se entrelaçam com esse legado.

Neste artigo, vamos além da teoria. Abordaremos os desafios práticos do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) – um marco legal que, apesar de suas ambições, enfrenta barreiras significativas em sua plena implementação, gerando fenômenos como a gentrificação e a persistência de políticas tecnocráticas falhas. Discutiremos também o paradoxo do vácuo estatal nas periferias, um espaço que, infelizmente, é frequentemente preenchido por "ordens paralelas" e seus impactos na resiliência comunitária.

Em meio a esse cenário multifacetado, emerge uma poderosa aliada: a Inteligência Artificial (IA). Para mim, a IA não é apenas uma ferramenta, mas um catalisador para uma nova era do urbanismo – o "Urbanismo 4.0". Ela nos permite mapear e analisar dados complexos com uma precisão inédita, simular cenários e, o mais importante, otimizar políticas e fomentar plataformas de participação cidadã que podem realmente transformar o espaço urbano.

Minha intenção é não só informar, mas inspirar uma reflexão crítica sobre como podemos, juntos, reconfigurar nossas cidades para que sejam verdadeiramente inclusivas, justas e eficientes. Convido você a se aprofundar neste artigo. Prepare-se para uma leitura que desafia o senso comum e oferece perspectivas para a construção de um futuro urbano mais promissor.

Boa leitura!

O Dilema Urbano Brasileiro: Da Segregação Histórica à Complexidade da Inclusão

As cidades brasileiras, palco de um crescimento urbano muitas vezes descontrolado, revelam uma segregação que é mais que um subproduto; é parte intrínseca de sua formação. Compreender essa dinâmica é essencial para entender como ela impacta milhões, desafiando até as políticas públicas mais bem-intencionadas.

As Raízes da Segregação Urbana: Um Legado Histórico

Em resposta a essa realidade, o Brasil promulgou o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), um marco que busca reverter a mercantilização do espaço urbano, reafirmando sua função social. Instrumentos como as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), regularização fundiária e IPTU progressivo visam combater a especulação e promover o uso justo do solo.

No entanto, sua implementação enfrenta desafios monumentais. Em minha tese (Capítulo X), discuto como a inércia burocrática e interesses econômicos enraizados impedem sua plena efetivação. Políticas puramente tecnocráticas, descoladas da realidade da baixa renda, frequentemente resultam em soluções ineficazes ou, pior, em intervenções que acabam por expulsar as comunidades, agravando a segregação (gentrificação).

1. A Fé no Vácuo Estatal: Reconfiguração Cultural e Social nas Periferias

Desde os anos 70, a ausência estatal nas periferias permitiu a proliferação das igrejas neopentecostais. Estas oferecem comunidade e apoio, mas sua cultura teleológica (como analisado por Max Weber) desvia o foco da mudança coletiva para a individual. A imposição de códigos morais padroniza a cultura e direciona a energia comunitária, resultando em bancadas políticas conservadoras e dificultando a mobilização por direitos.

2. O Poder das Milícias e do Narcotráfico: A Ordem Paralela

Milícias e narcotráfico preenchem o vácuo de segurança e serviços nas periferias, tornando-se potências territoriais e econômicas. O narcotráfico, um sistema de poder violento que impõe leis e distribui renda, e as milícias, que prometem ordem mas extorquem e controlam serviços, buscam legitimidade política, ameaçando a soberania estatal.

A falha na efetivação do Estatuto da Cidade e a ausência histórica do Estado em prover serviços e segurança nas periferias abrem um vácuo preenchido por outras "ordens" sociais, econômicas e políticas, que complexificam a inclusão e a efetividade de qualquer iniciativa bottom-up:

O Eco Global no Local: Neo-Fascismo, Redes e a Relevância de Saskia Sassen

Fragmentação Social e Desconfiança: Diferentes lealdades e o medo dificultam a construção de movimentos comunitários amplos.

Supressão de Voz e Organização: A ênfase na salvação individual e a intimidação desmobilizam a comunidade para ações coletivas.

Cooptação e Dependência: Grupos podem ser cooptados, tornando-se dependentes da "proteção" ou do financiamento de poderes paralelos.

Perda de Pluralidade Cultural e Crítica: A padronização cultural e a repressão sufocam a diversidade e a capacidade crítica, essenciais para a auto-organização.

Mapeamento Multicamadas e Análise Preditiva: Usando Visão Computacional e Machine Learning, mapeia o crescimento informal e a infraestrutura via satélite/drones. Seus conhecimentos em 3D e rendering transformam dados em modelos interativos, simulando intervenções e diagnosticando vulnerabilidades.

Análise de Sentimento e Narrativas Locais: Com Processamento de Linguagem Natural (NLP), analisa textos de redes sociais para identificar preocupações e influências extremistas, informando estratégias de comunicação visual que construam propostas alinhadas aos moradores e desconstruam narrativas manipuladoras.

Conclusão: Um Caminho para a Inclusão Urbana e a Reconstrução Pública

Referências Bibliográficas

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Como Morrem as Democracias. Zahar.

Maricato, E. (2012). O Desafio das Cidades: Novas Perspectivas para a Gestão Urbana. São Paulo: Perseu Abramo.

Piano, R. (2005, 22 de novembro). [Declaração sobre periferia]. La Repubblica.

Rolnik, S. (2015). Esferas da Insurreição: Notas para uma Vida Não-Vida. São Paulo: n-1 edições.

Sabaini Gama, M. F. (2009). COMPLESSITÀ DELLE PERIFERIE URBANE TRA MORFOGENESI ED IPOTESI DI INTERVENTI. (Tese de Doutorado). Università di Salerno, Dipartimento di Ingegneria Civile.

Sicignano, E., & Sabaini Gama, M. F. (2007). "I GHETTI DEI RICCHI ED I GHETTI DEI POVERI: I PROBLEMI DELLA PERIFERIA BRASILIANA". In SCENARI DELL’ABITARE ABUSIVO: Strategie per l’intervento di recupero. Agrigento, Itália, 19-20 de Outubro de 2007.

Vamos construir essas soluções juntos, com respeito, sinergia e, acima de tudo, a paixão renovada pela arquitetura e pelo futuro que a inteligência artificial nos permite vislumbrar, sabendo que as utopias de ontem são as leis e os projetos de hoje, com lições valiosas vindas de contextos globais. Seja aqui nos comentários, seja em projetos que transformem o nosso amanhã. Nossos links para estarmos conectados:

Instagram: @fatimahsabini

Post 2/4

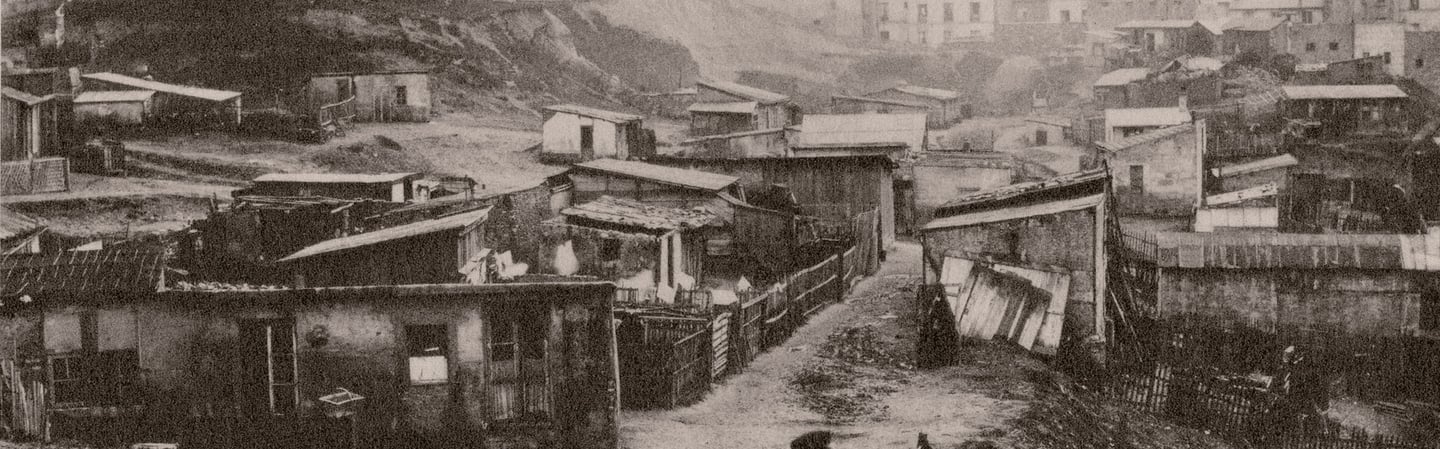

A segregação urbana no Brasil não é acaso, mas resultado de um crescimento desigual. O êxodo rural e a demanda por moradia no século XX impulsionaram a expansão de assentamentos informais. Modelos urbanísticos importados e a atuação de órgãos como o BNH, embora bem-intencionados, perpetuaram uma lógica excludente, com "conjuntos habitacionais" e o "sprawl" urbano empurrando a baixa renda para as periferias desassistidas.

Minha tese de doutorado de 2009, Complessità delle periferie urbane tra morfogenesi ed ipotesi di interventi (Capítulo III), detalha essa gênese, mostrando como favelas e loteamentos informais em São Paulo e Vitória (ES) exemplificam essa "purificação" das elites e a marginalização populacional. Nesses lugares, "tudo o que resta são as oportunidades" de sobrevivência, não de desenvolvimento pleno.

VITÓRIA | ES

O Estatuto da Cidade: Uma Conquista Legal e Uma Batalha Contínua

Vácuo do Estado e a Ascensão de Outras Ordens Sociais

A Resiliência das Comunidades: Uma Resistência Constante

A IA como Catalisador para a Superação da Complexidade

Em um cenário urbano tão complexo, a Inteligência Artificial (IA) emerge como uma ferramenta para potencializar a compreensão e a intervenção em urbanismo e design, não como magia, mas pela capacidade de gerenciar vastos dados e padrões.

1 . Desvendando e Mapeando a Complexidade (IA como Lente Analítica):

2. Fortalecendo a Governança e o Engajamento (IA como Facilitadora):

Otimização de Políticas e Recursos: Algoritmos simulam o impacto de políticas urbanas, identificam gargalos e sugerem eficiências. A comunicação visual traduz análises em infográficos, engajando gestores e população.

Plataformas de Participação Cidadã: Plataformas digitais com chatbots e feedback estruturado facilitam a comunicação bidirecional. O design de interface e a comunicação visual tornam essas ferramentas acessíveis, superando a desconfiança e amplificando vozes comunitárias legítimas.

Globalmente, ideologias extremistas se valem das redes sociais para disseminar desinformação e discursos radicais. No Brasil, essa retórica encontra eco na periferia, explorando a desconfiança no Estado e a vulnerabilidade social. O "anti-sistema" neo-fascista, ao atacar instituições formais, distorce o anseio por autonomia local para justificar a ascensão de novos controles autoritários.

Isso corrobora as teses de Saskia Sassen: com a perda de centralidade do Estado-nação, corporações podem interagir com poderes locais emergentes, fragilizando a democracia e expondo comunidades a narrativas autoritárias, inviabilizando iniciativas bottom-up autênticas.

A crescente complexidade atual evidencia os limites da especialização. Como Ermínia Maricato (2012) aponta, a fragmentação do conhecimento impede soluções holísticas para problemas interdependentes – a cidade é multifacetada. A IA, processando vastos dados, catalisa essa síntese, nos ajudando a "ver mais". Urge, então, uma reforma educacional que forme "figuras de síntese": profissionais que transitem entre saberes, conectando disciplinas e compreendendo interdependências.

Suely Rolnik (2015) defende a "produção de subjetividade" e a ruptura de padrões rígidos. Cinthia Medeiros de Souza (2020) destaca a necessidade de capacitar o indivíduo a questionar e usar a tecnologia estrategicamente. Assim, os futuros "especialistas generalistas" usarão a IA não para delegar o pensamento, mas para ampliá-lo, liberando sua própria capacidade criativa de síntese.

3. Construindo Contranarrativas e Reforçando Alternativas Legítimas:

A IA, sem "combate" direto, fortalece alternativas e desconstrói ideologias paralelas. Sua comunicação visual pode "projetar" uma cidade justa e inclusiva, oferecendo uma visão aspiracional contra narrativas de medo. Ela identifica e apoia líderes comunitários, fornecendo dados e ferramentas para organizar iniciativas e proteger a autonomia.

Colaborações internacionais, como a nossa com o Politecnico di Torino (2009), são inestimáveis por nos permitirem olhar para problemas complexos sob uma perspectiva renovada. Essa visão ampliada é crucial para projetos que, ao reconhecerem e aprimorarem realidades existentes, reafirmam que o papel do urbanista transcende a mera construção de edifícios, focando na facilitação de processos de transformação social e espacial que verdadeiramente emanam da própria comunidade. No entanto, a autonomia dessas iniciativas é constantemente ameaçada por forças paralelas, que as convertem em atos de resistência.

Além da Especialização: A Urgência de Figuras de Síntese e a Reforma Educacional

O cenário urbano brasileiro, complexo e segregado, exige mais que paliativos. Embora o Estatuto da Cidade ofereça o arcabouço legal, a transformação real reside em transcender a burocracia e a especulação, e em empoderar as comunidades marginalizadas. Minha pesquisa e trajetória confirmam que uma cidade justa e inclusiva é construída com rigor técnico, sensibilidade social e valorização da resiliência comunitária.

A ausência de um verdadeiro welfare state no Brasil deixou vácuos preenchidos por forças predatórias, minando a autonomia comunitária. Nesse contexto, como lembram Steven Levitsky e Daniel Ziblatt em "Como Morrem as Democracias": "o processo democrático é muito lento, mas ainda o melhor que conhecemos." A luta pela inclusão urbana, portanto, é intrinsecamente ligada à batalha pela reconstrução da esfera pública e pela efetivação de um Estado que garanta a função social da cidade para todos.

Periferias Europeias: Lições Cruciais para o Urbanismo Brasileiro

Série Especial: A Releitura da Minha Tese

Como o Passado Molda Nosso Futuro Urbano

Olá, prezados entusiastas do design e da arquitetura! Em nossa série sobre a tese que explorou o desenvolvimento socioeconômico e urbano, chegamos a um ponto chave: as periferias europeias. Analisar as abordagens de Inglaterra, França e Itália nos oferece um espelho valioso para os desafios urbanos do Brasil.

O que aprendemos com eles?

Inglaterra: Foi do berço da industrialização a uma privatização massiva da habitação social pós-Thatcher. A lição? Deixar o mercado sozinho nem sempre garante a inclusão social desejada.

França: Adotou uma forte intervenção estatal, com a construção em larga escala de "grands ensembles". Embora com desafios de monotonia, evoluiu para buscar a "mixidade social", mostrando que o Estado pode e deve ser protagonista.

Itália: Viveu uma reconstrução fragmentada e, com o recuo do Estado na habitação social, viu surgir novas "pobrezas urbanas" e bairros-dormitório, um cenário que ressoa em muitas de nossas cidades.

A grande conclusão é clara: a qualidade urbana e a coesão social não podem ser entregues apenas às forças de mercado. A fragmentação e a desigualdade surgem quando falta um planejamento consistente e uma gestão pública forte.

Para o Brasil, especialmente para cidades como Vitória (ES), o caminho passa por um Estado democrático, forte e negociador. Um Estado que planeje a longo prazo, ouça as comunidades e estabeleça contrapartidas efetivas com o setor privado, transformando o lucro econômico em valor social e urbano duradouro.

No próximo e último post, vamos sintetizar tudo e aplicar esses aprendizados na prática dos nossos projetos. Fiquem ligados!

Um Paradigma Europeu: A Formação e a Evolução das Periferias Urbanas

A gênese e a consolidação das periferias nas nações europeias, embora permeadas por particularidades históricas e sociopolíticas, oferecem um arcabouço comparativo de inestimável valor para a compreensão das dinâmicas urbanas contemporâneas. Ao dissecarmos as abordagens adotadas por economias centrais no século XX, delineamos lições que ressoam diretamente nos desafios enfrentados por metrópoles em desenvolvimento, como as brasileiras.

Inglaterra: Da Revolução Industrial à Desregulamentação Habitacional

Conclusão: O Imperativo do Estado Democrático, Forte e Negociador no Contexto Brasileiro

Referências Bibliográficas

Belli, A. (2006). Oltre la città. Pensare la periferia. Cronopio, Napoli.

Capomolla, R., & Vittorini, R. (a cura di). (2003). L’architettura INA Casa, 1949-1963. Aspetti e problemi di conservazione e recupero. Gangemi, Roma.

Certeau, M. de. (1974). La culture au pluriel. Union générale d’éditions, Paris.

Di Biagi, P. (a cura di). (2001). La grande ricostruzione. Il piano Ina-casa e l’Italia degli anni ’50. Donzelli, Roma.

Gravagnuolo, B. (1994). La Progettazione Urbana in Europa 1750 – 1960. Storia e teoria. Editori Laterza, Bari.

International Architecture Exhibition la Biennale di Venezia. (2008). The Development of Housing in Britain 1870-2008. British Council, London.

No nosso próximo e último post desta série, sintetizaremos as principais conclusões de sua tese e projetaremos como esses insights podem ser aplicados de forma prática em projetos futuros, consolidando nossa abordagem visionária no campo da arquitetura e do urbanismo.

Compartilhe seus pensamentos nos comentários em:

Instagram: @fatimahsabini

Post 3/4

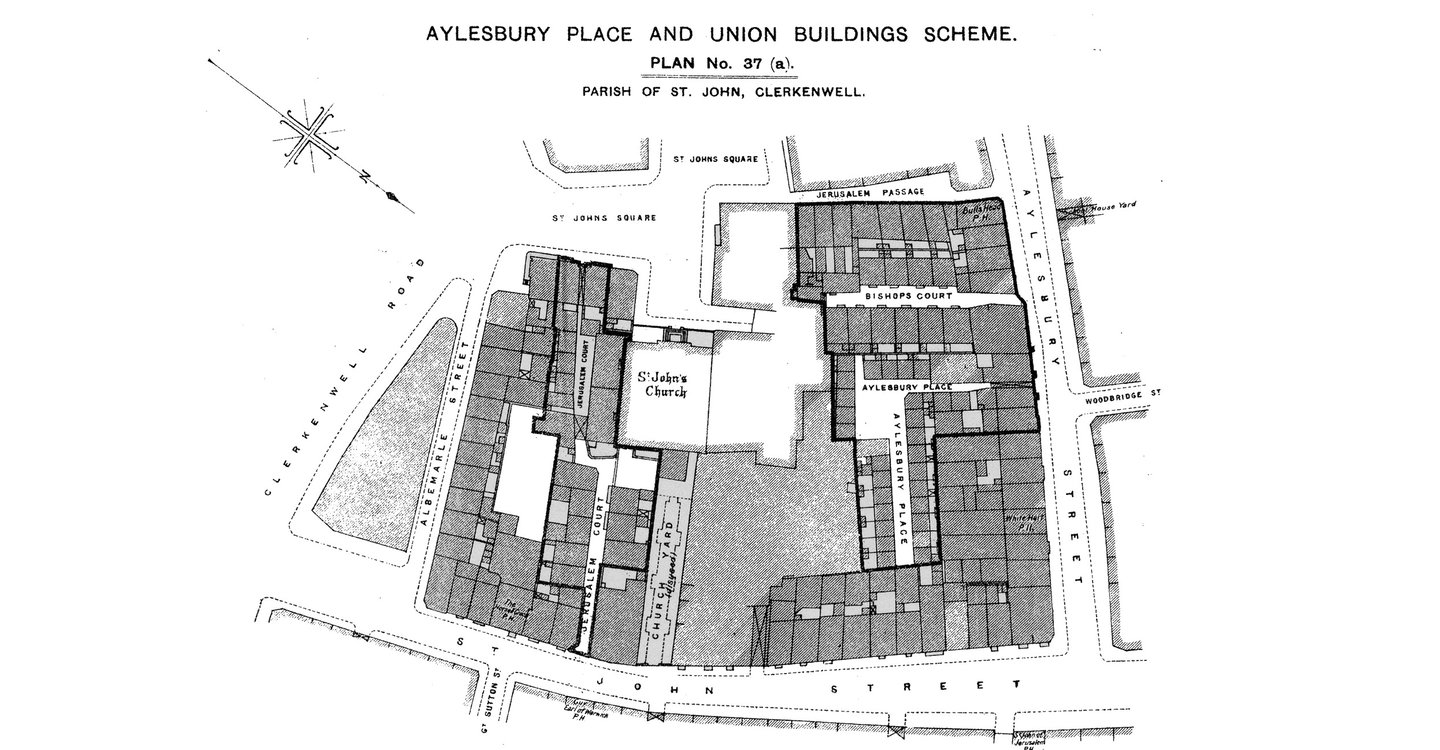

O epicentro da Revolução Industrial, a Inglaterra, foi pioneira na vivência da urbanização em escala massiva, culminando no surgimento de precárias formações habitacionais conhecidas como "rookeries". Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, o London County Council (LCC) emergiu como um catalisador robusto de políticas habitacionais, liderando a construção em larga escala de moradias sociais e estabelecendo um marco de intervenção pública.

Contudo, a década de 1970 presenciou uma inflexão paradigmática com a ascensão de Margaret Thatcher. Sua doutrina de "democracia da casa própria", materializada no Housing Act de 1980, precipitou o desmantelamento do Welfare State e a drástica privatização do setor imobiliário. A construção de novas moradias sociais foi significativamente reduzida, cedendo espaço à predominância do mercado privado. Mecanismos como a "Seção 106", embora visando contrapartidas sociais, resultaram em um "efeito gotejamento" (trickle-down effect) que, na prática, raramente se traduziu na integração social e equidade almejadas. O legado dessa abordagem ressalta os perigos de uma confiança excessiva nas forças de mercado sem uma forte regulação e planejamento público, um cenário que exige vigilância atenta em contextos como o brasileiro.

França: A Liderança Estatal e a Consecução da Mixtè Sociofuncional

Itália: Da Fragmentação Pós-Reconstrução às Novas Pobreza Urbanas

As distintas trajetórias europeias na formação de suas periferias culminam em uma incontestável máxima do urbanismo contemporâneo: a qualidade urbana e a coesão social não podem ser delegadas unicamente às forças de mercado. A fragmentação espacial e a acentuação das desigualdades são inevitáveis consequências de um planejamento inconsistente ou de uma privatização excessiva de setores vitais para o bem-estar coletivo.

A experiência francesa, apesar de seus próprios dilemas, ressalta a vitalidade da liderança estatal na busca por cidades mais equilibradas e inclusivas. Para superarmos os desafios urbanos que persistem em nosso país e, especificamente, em Vitória (ES), é imperativo que o Estado brasileiro se afirme como um agente democrático robusto e estrategicamente negociador.

Um Estado com tal estatura deve ser capaz de:

Em nossa contínua exploração das intersecções entre design, arquitetura e o complexo tecido socioeconômico de nossas cidades, dedicamos esta análise a uma revisitação estratégica do Capítulo IV da minha tese - "Nascita e formazione della periferia nei cosiddetti 'Paesi Centrali': l'Europa". Esta imersão nas raízes e na evolução das periferias europeias – com estudos de caso na Inglaterra, França e Itália – é fundamental para subsidiar o desenvolvimento de soluções urbanas mais assertivas e, crucialmente, para informar a nossa abordagem em relação à realidade brasileira, em especial na região de Vitória, Espírito Santo.

Vista de uma área central de Londres | 1865

Mapeamento dos slums de Aleysbury Place para o London County Council |1890

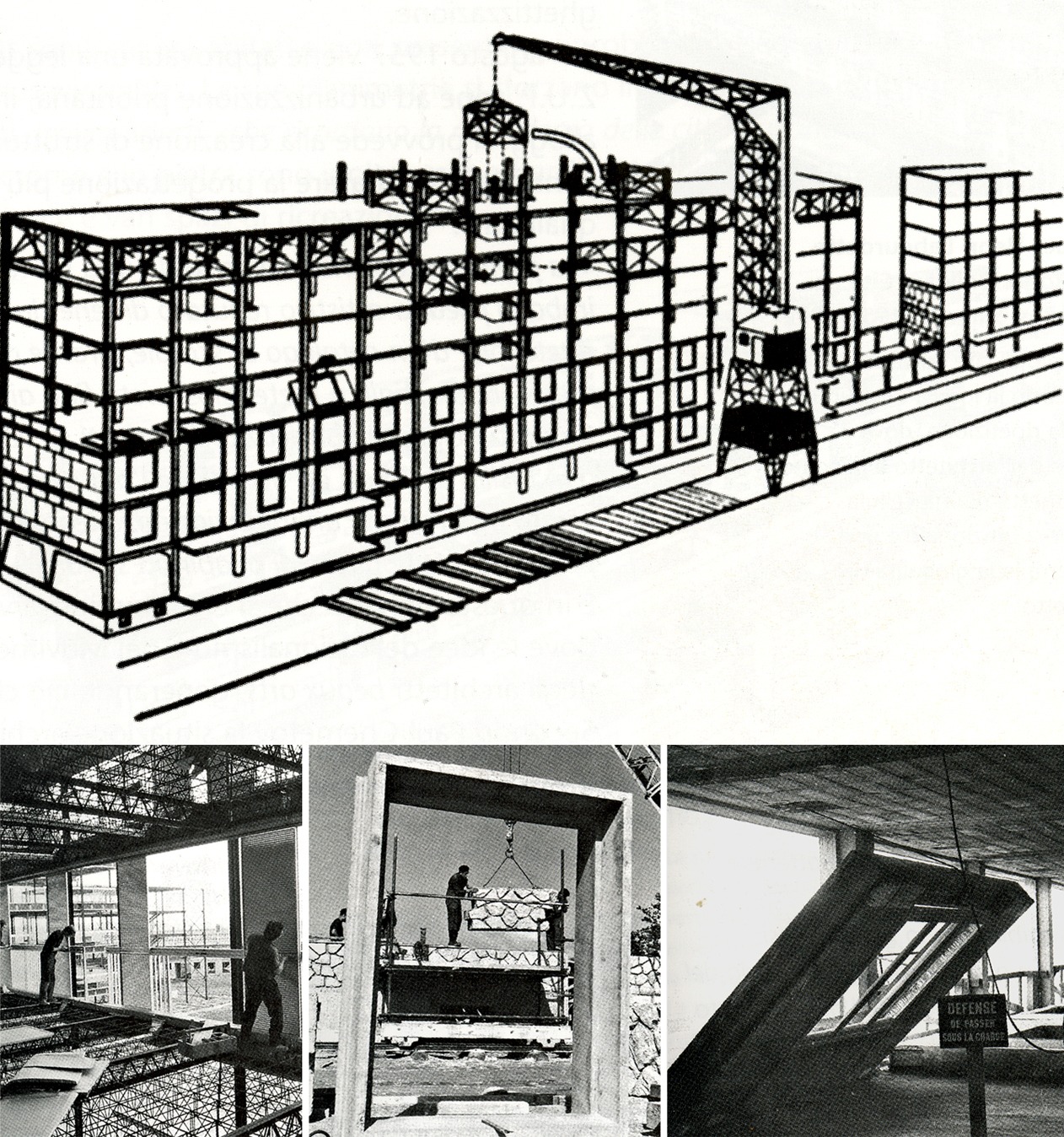

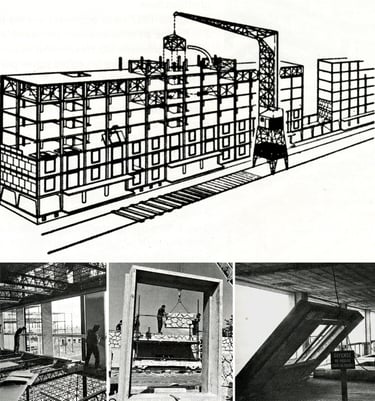

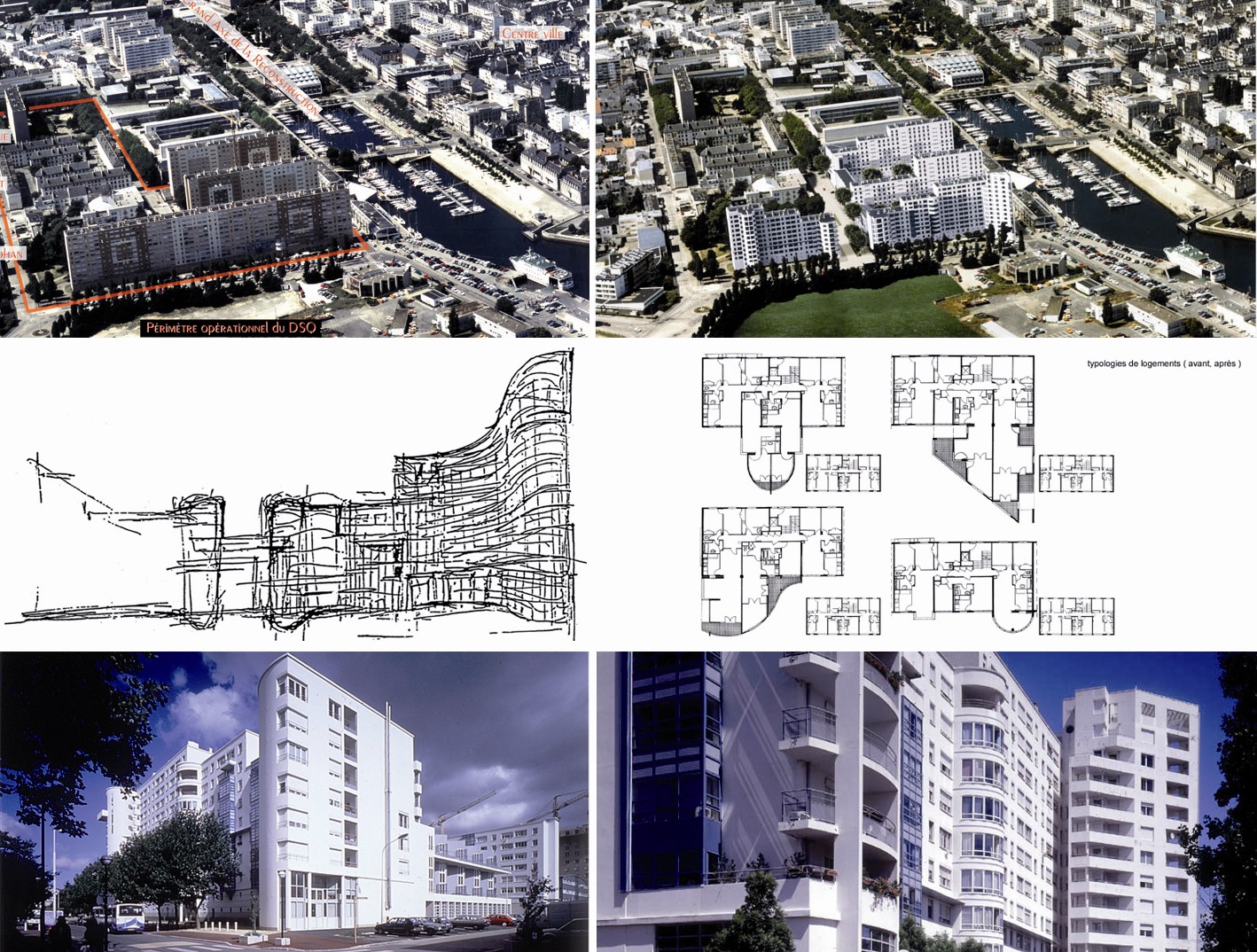

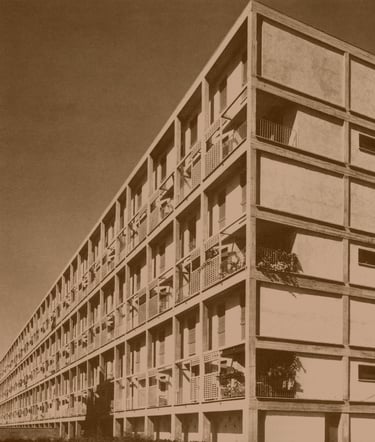

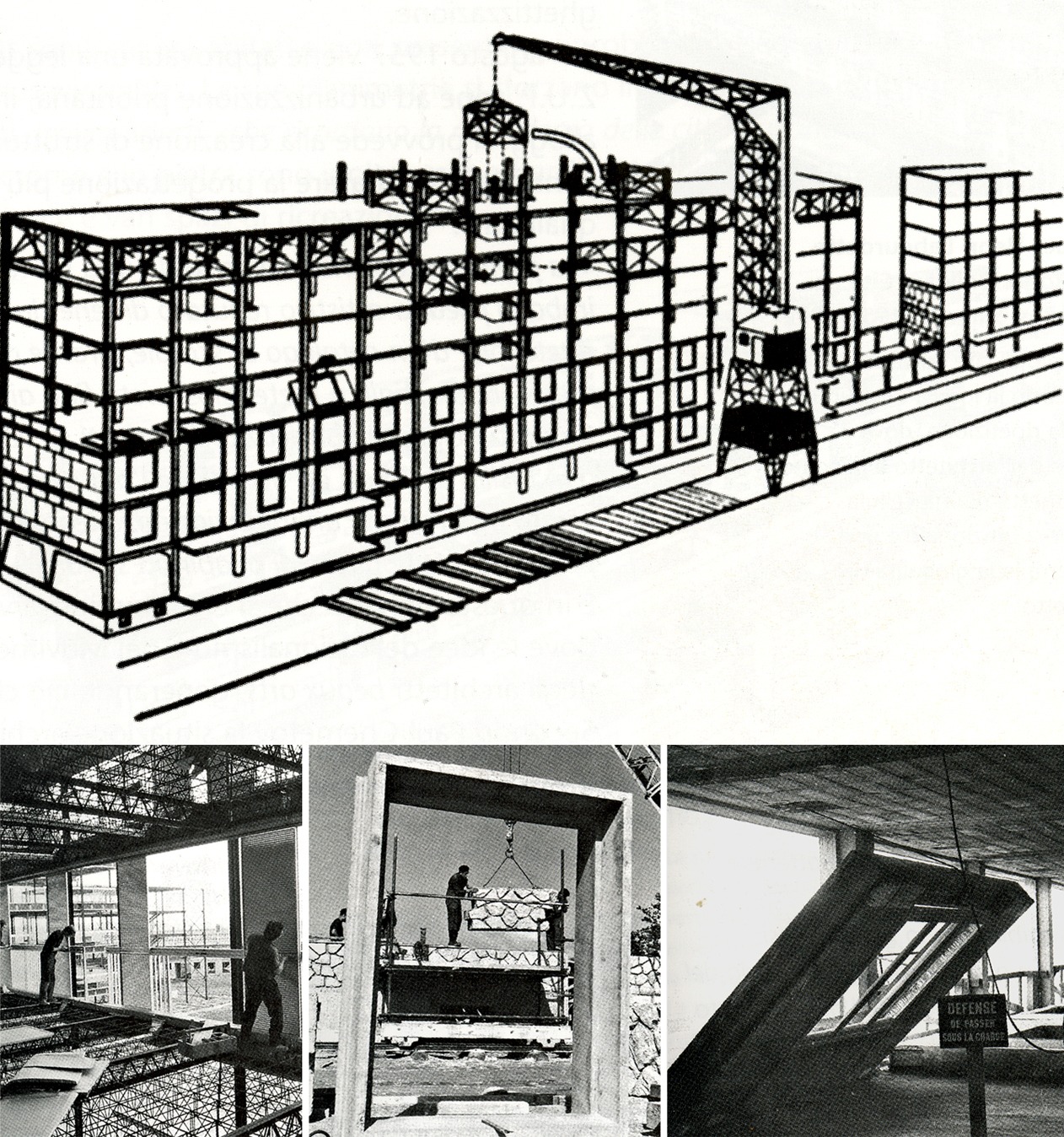

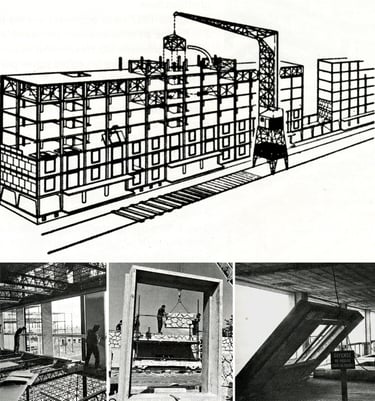

Pré-fabricação nas grands ensembles |1946

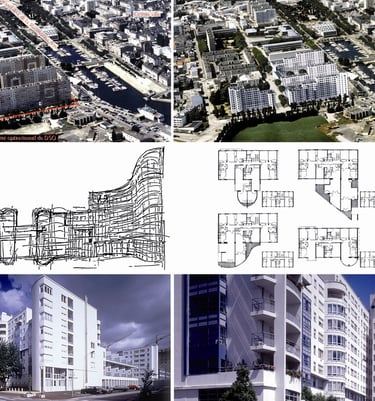

Em contraste, a França adotou uma abordagem marcadamente centralizada na provisão de habitação. O pós-guerra foi caracterizado pela edificação massiva dos "grands ensembles", utilizando a pré-fabricação como um instrumento de celeridade construtiva para mitigar a crise habitacional. Apesar da eficiência volumétrica, essas intervenções geraram desafios intrínsecos à sua concepção, manifestados em monotonia arquitetônica e, por vezes, na segregação espacial.

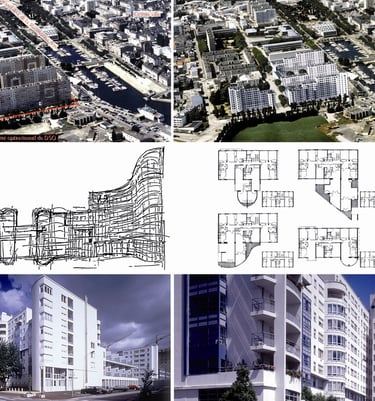

A evolução subsequente da política habitacional francesa, todavia, tem sido marcada pela persistente busca da "mixtè sociale" e funcional. Legislações progressistas, como a Lei Borloo (2003), e a atuação proativa da ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), evidenciam a primazia da liderança estatal. Embora com menor ênfase no modelo puro do Welfare State, o Estado francês continua a exigir a integração de habitação social. O emblemático caso de Bercy, em Paris, ilustra um paradigma de gestão urbana em que o controle estratégico do solo público permite a destinação de parcelas significativas – por exemplo, dois terços das 2500 unidades habitacionais – para moradias públicas, sublinhando a capacidade de o poder público direcionar o desenvolvimento em prol do interesse coletivo.

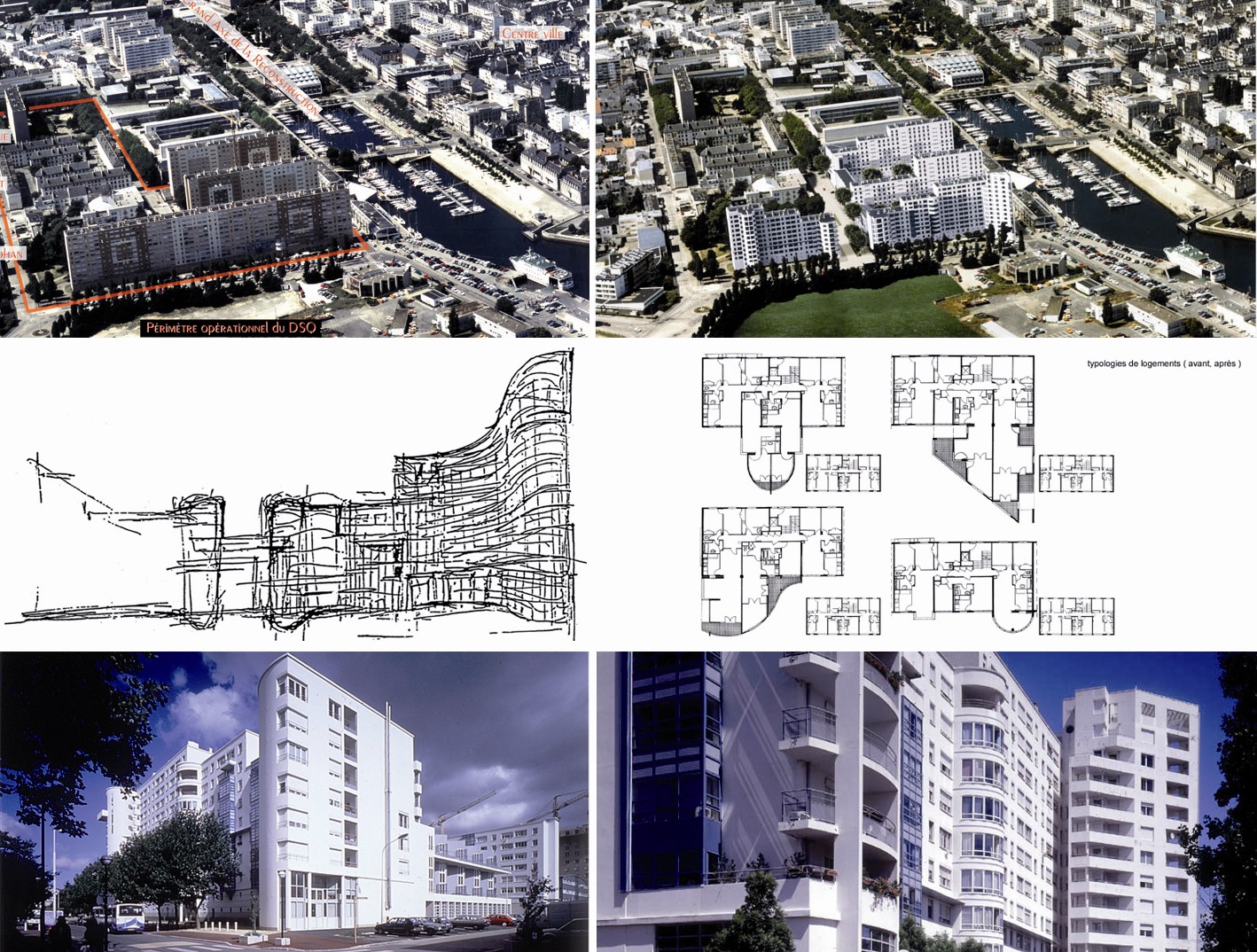

Requalificação de Quai de Rohan | Roland Castro e Sophie Denissof |1996

Turim no fim da segunda guerra mundial

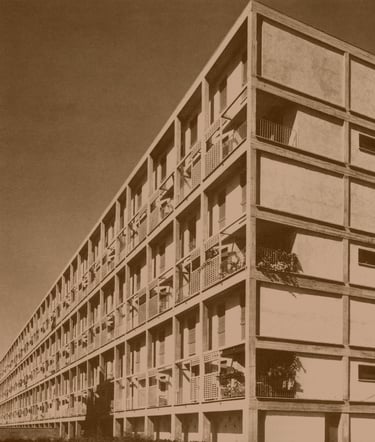

Quartiere Harrar em Milão de L. Figini e G. Pollini |INACASA |1951_1955

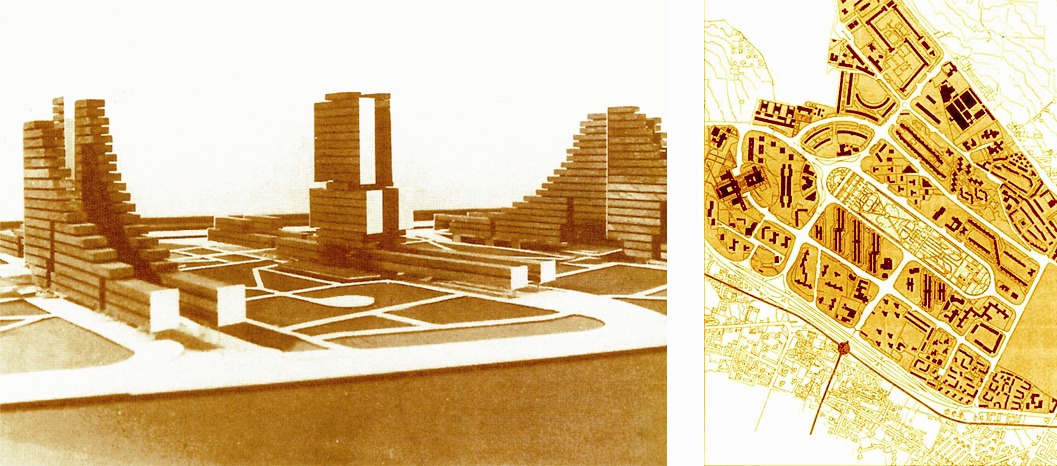

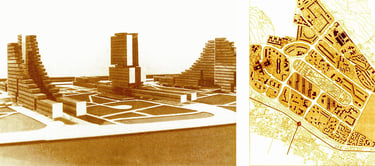

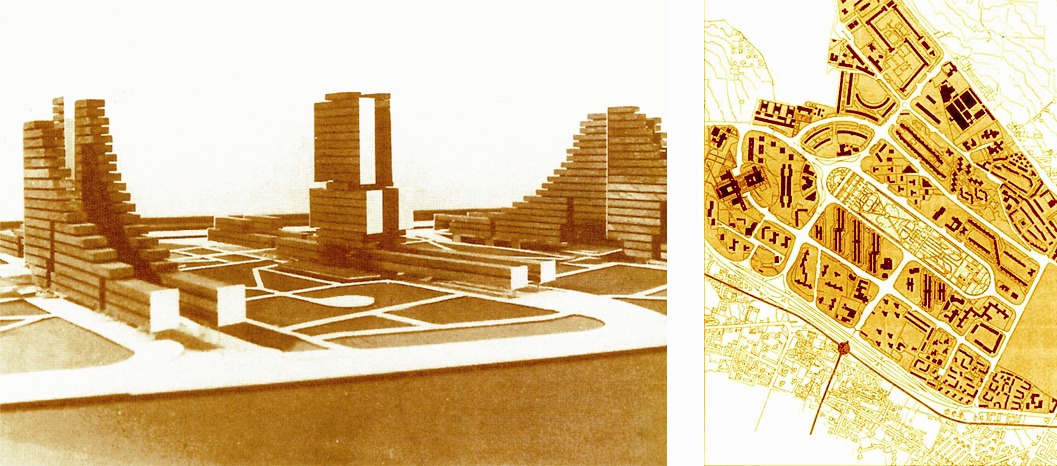

Planimetria generale e maquete do projeto do quartiere Scampía Franz Di Salvo |1962_75

Demolição de alguns blocos (Vele) do quartiere Scampía | 2003

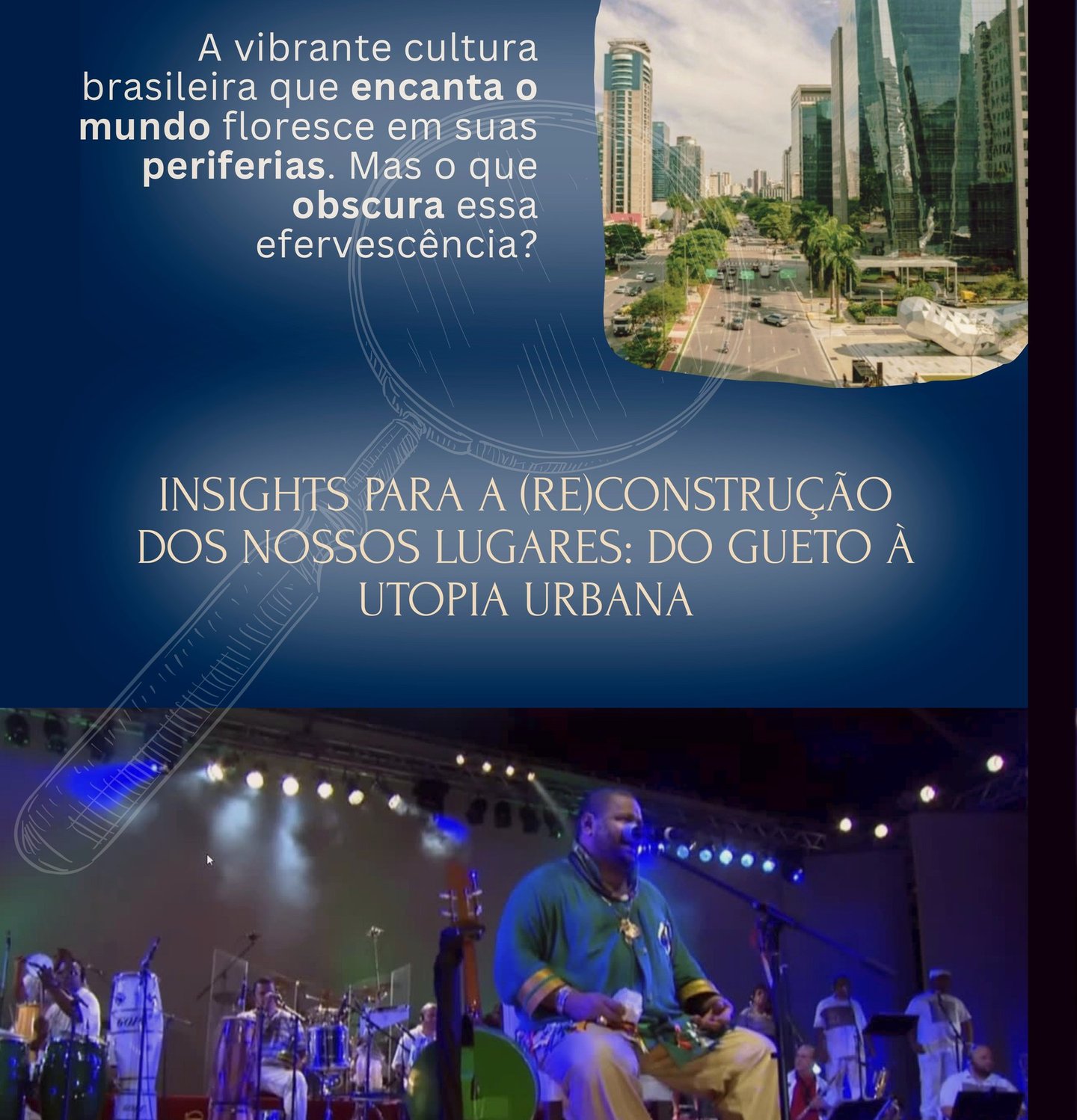

O Espelho da Cidade: Da Periferia Vibrante aos Guetos (In)Sustentáveis

Série Especial: A Releitura da Minha Tese

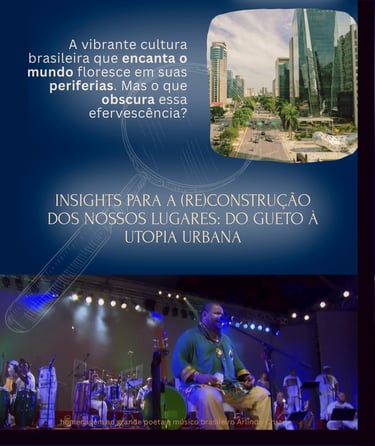

Nosso último post mergulhou nas complexas dinâmicas urbanas, partindo de uma reflexão poderosa: a vibrante cultura brasileira que encanta o mundo floresce nas periferias. Essa vitalidade contrasta com uma dura realidade de segregação, um tema aprofundado por uma experiência na Itália, que revelou a visão pragmática inglesa sobre o welfare state: garantir o bem-estar básico é um investimento na segurança nacional.

A ascensão dos condomínios fechados, especialmente na América Latina, é um sintoma alarmante dessa segregação. Impulsionados pelo êxodo rural, pelo crescimento desordenado das cidades e pela falha das políticas públicas, esses "refúgios" prometem segurança e conforto, mas consolidam a exclusão socioespacial. Embora muitos se apresentem como "sustentáveis" – com alta qualidade e foco ambiental –, eles acabam por criar novos "guetos dos ricos", reproduzindo a máxima de Tucídides: "os fortes fazem o que podem, e os fracos sofrem o que devem". A implementação de empreendimentos como o Panamby, em São Paulo, exemplifica como os interesses dominantes podem resultar no deslocamento de comunidades vulneráveis, sacrificando a ecologia humana em nome de uma sustentabilidade seletiva.

Como Renzo Piano nos lembra, as periferias são o futuro das nossas cidades. Em um mundo de rápidas transformações e concentração de poder, onde a verdade é muitas vezes ofuscada por interesses, a mixtè social, urbana e econômica é crucial. A vulnerabilidade universal dos lugares, evidenciada por eventos históricos, exige uma nova abordagem.

Propomos que a arquitetura vá além da técnica e se torne um ato ético-cultural profundo. Com o avanço da Inteligência Artificial, podemos e devemos aspirar a cidades sem muros, construídas com pontes, onde a solidariedade seja a verdadeira infraestrutura do futuro. A beleza reside na conexão, na inclusão e na capacidade de transformar utopias em realidades palpáveis para todos.

Boa leitura!

Arquitetura e a (Re)Construção dos Nossos Lugares: Do Gueto ao Futuro Urbano

A efervescência cultural que o Brasil oferece ao mundo, admirada por sua música, dança, carnaval e culinária, encontra suas raízes mais profundas e resilientes nas periferias. Esses espaços, muitas vezes à margem do reconhecimento formal, são caldeirões de criatividade e vitalidade. Essa percepção se aprofundou para mim durante uma experiência acadêmica na Universidade de Salerno, Itália, onde uma conversa reveladora marcou um ponto de virada na minha compreensão sobre as dinâmicas urbanas e sociais.

Nessa ocasião, um professor, com a lucidez forjada pela história e experiência, compartilhou uma verdade profundamente enraizada na consciência britânica: a de que um ser humano desprovido de suas necessidades básicas é, invariavelmente, uma "bomba-relógio não explodida". Ele enfatizou que, mesmo em um cenário de princípios neoliberais, o Reino Unido sustenta um dos mais robustos sistemas de welfare state. Para eles, assegurar um patamar mínimo de bem-estar social não é apenas uma questão humanitária, mas uma estratégia pragmática de estabilidade e segurança nacional. Essa visão, pautada na prevenção de riscos sociais, contrasta drasticamente com a realidade muitas vezes negligente e volátil que observamos em diversas partes do mundo, particularmente na América Latina. Minha intenção aqui não é emitir juízo eurocêntrico sobre processos de acumulação histórica, mas sim sublinhar a perspectiva cultural e pragmática que molda o desenvolvimento social.

Esse contraste com a prevenção de crises sociais se manifesta vividamente no fenômeno dos condomínios fechados, ou gated communities, que se enraizou no Brasil e em toda a América Latina a partir da segunda metade do século XX. Sua ascensão é um profundo reflexo das transformações urbanas, sociais e econômicas que moldaram nossa paisagem metropolitana. No Brasil, o conceito ganhou força na década de 1970, prometendo segurança, privacidade e infraestrutura de lazer para as classes média e alta, com Alphaville, em São Paulo, tornando-se um modelo replicado. Na Argentina, embora o pioneirismo do Tortugas Country Club remonte aos anos 1930 e 1940, a expansão massiva ocorreu nos anos 1990, impulsionada por reformas neoliberais e pela crescente percepção de insegurança.

Esse crescimento vertiginoso foi alimentado por um intenso êxodo rural nas décadas de 60, 70 e 80, que resultou em um crescimento populacional desordenado nas cidades. A consequente degradação de regiões centrais e o surgimento de periferias caóticas exacerbaram o aumento da criminalidade. A promessa de segurança privada, muros altos e portarias blindadas nos condomínios fechados se tornou um atrativo irresistível. A valorização imobiliária em áreas bem localizadas incentivou a otimização do uso do solo, com condomínios oferecendo infraestrutura completa que justificava preços elevados.

O grande motor por trás dessa expansão, no entanto, foi a falha das políticas públicas. O jovem Estado brasileiro, com todas as dificuldades históricas de pais colonizado ainda não foi capaz de dar respostas eficazes às necessidades habitacionais da maioria da sua população. A percepção da habitação como um bem de mercado, e não um direito, contribuíram para um cenário onde a ocupação informal e a autoconstrução se tornaram a única alternativa para muitos. Isso criou uma realidade de segregação socioespacial acentuada, onde enclaves de alta renda, isolados e murados, fragmentam as cidades, dificultando a integração entre as diferentes camadas sociais.

No entanto, por trás dessa aparente modernidade e sustentabilidade, reside uma falha fundamental. A maioria desses empreendimentos, sejam em zonas rurais ou urbanas, mesmo os que à primeira vista incorporam critérios de sustentabilidade ambiental, pecam profundamente no pilar mais vital de uma intervenção urbana verdadeiramente sustentável: a ecologia humana e a mixtè social, urbana e econômica.

Inglaterra: Da Revolução Industrial à Desregulamentação Habitacional

Conclusão: O Imperativo do Estado Democrático, Forte e Negociador no Contexto Brasileiro

Referências Bibliográficas

Belli, A. (2006). Oltre la città. Pensare la periferia. Cronopio, Napoli.

Capomolla, R., & Vittorini, R. (a cura di). (2003). L’architettura INA Casa, 1949-1963. Aspetti e problemi di conservazione e recupero. Gangemi, Roma.

Certeau, M. de. (1974). La culture au pluriel. Union générale d’éditions, Paris.

Di Biagi, P. (a cura di). (2001). La grande ricostruzione. Il piano Ina-casa e l’Italia degli anni ’50. Donzelli, Roma.

Gravagnuolo, B. (1994). La Progettazione Urbana in Europa 1750 – 1960. Storia e teoria. Editori Laterza, Bari.

International Architecture Exhibition la Biennale di Venezia. (2008). The Development of Housing in Britain 1870-2008. British Council, London.

No nosso próximo e último post desta série, sintetizaremos as principais conclusões de sua tese e projetaremos como esses insights podem ser aplicados de forma prática em projetos futuros, consolidando nossa abordagem visionária no campo da arquitetura e do urbanismo.

Compartilhe seus pensamentos nos comentários em:

Instagram: @fatimahsabini

Post 4/4

França: A Liderança Estatal e a Consecução da Mixtè Sociofuncional

Itália: Da Fragmentação Pós-Reconstrução às Novas Pobreza Urbanas

As distintas trajetórias europeias na formação de suas periferias culminam em uma incontestável máxima do urbanismo contemporâneo: a qualidade urbana e a coesão social não podem ser delegadas unicamente às forças de mercado. A fragmentação espacial e a acentuação das desigualdades são inevitáveis consequências de um planejamento inconsistente ou de uma privatização excessiva de setores vitais para o bem-estar coletivo.

A experiência francesa, apesar de seus próprios dilemas, ressalta a vitalidade da liderança estatal na busca por cidades mais equilibradas e inclusivas. Para superarmos os desafios urbanos que persistem em nosso país e, especificamente, em Vitória (ES), é imperativo que o Estado brasileiro se afirme como um agente democrático robusto e estrategicamente negociador.

Um Estado com tal estatura deve ser capaz de:

Vista de uma área central de Londres | 1865

Pré-fabricação nas grands ensembles |1946

Em contraste, a França adotou uma abordagem marcadamente centralizada na provisão de habitação. O pós-guerra foi caracterizado pela edificação massiva dos "grands ensembles", utilizando a pré-fabricação como um instrumento de celeridade construtiva para mitigar a crise habitacional. Apesar da eficiência volumétrica, essas intervenções geraram desafios intrínsecos à sua concepção, manifestados em monotonia arquitetônica e, por vezes, na segregação espacial.

A evolução subsequente da política habitacional francesa, todavia, tem sido marcada pela persistente busca da "mixtè sociale" e funcional. Legislações progressistas, como a Lei Borloo (2003), e a atuação proativa da ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), evidenciam a primazia da liderança estatal. Embora com menor ênfase no modelo puro do Welfare State, o Estado francês continua a exigir a integração de habitação social. O emblemático caso de Bercy, em Paris, ilustra um paradigma de gestão urbana em que o controle estratégico do solo público permite a destinação de parcelas significativas – por exemplo, dois terços das 2500 unidades habitacionais – para moradias públicas, sublinhando a capacidade de o poder público direcionar o desenvolvimento em prol do interesse coletivo.

Requalificação de Quai de Rohan | Roland Castro e Sophie Denissof |1996

Turim no fim da segunda guerra mundial

Quartiere Harrar em Milão de L. Figini e G. Pollini |INACASA |1951_1955

Planimetria generale e maquete do projeto do quartiere Scampía Franz Di Salvo |1962_75

Demolição de alguns blocos (Vele) do quartiere Scampía | 2003

O Espelho da Cidade: Da Periferia Vibrante aos Guetos (In)Sustentáveis

Série Especial: A Releitura da Minha Tese

Nosso último post mergulhou nas complexas dinâmicas urbanas, partindo de uma reflexão poderosa: a vibrante cultura brasileira que encanta o mundo floresce nas periferias. Essa vitalidade contrasta com uma dura realidade de segregação, um tema aprofundado por uma experiência na Itália, que revelou a visão pragmática inglesa sobre o welfare state: garantir o bem-estar básico é um investimento na segurança nacional.

A ascensão dos condomínios fechados, especialmente na América Latina, é um sintoma alarmante dessa segregação. Impulsionados pelo êxodo rural, pelo crescimento desordenado das cidades e pela falha das políticas públicas, esses "refúgios" prometem segurança e conforto, mas consolidam a exclusão socioespacial. Embora muitos se apresentem como "sustentáveis" – com alta qualidade e foco ambiental –, eles acabam por criar novos "guetos dos ricos", reproduzindo a máxima de Tucídides: "os fortes fazem o que podem, e os fracos sofrem o que devem". A implementação de empreendimentos como o Panamby, em São Paulo, exemplifica como os interesses dominantes podem resultar no deslocamento de comunidades vulneráveis, sacrificando a ecologia humana em nome de uma sustentabilidade seletiva.

Como Renzo Piano nos lembra, as periferias são o futuro das nossas cidades. Em um mundo de rápidas transformações e concentração de poder, onde a verdade é muitas vezes ofuscada por interesses, a mixtè social, urbana e econômica é crucial. A vulnerabilidade universal dos lugares, evidenciada por eventos históricos, exige uma nova abordagem.

Propomos que a arquitetura vá além da técnica e se torne um ato ético-cultural profundo. Com o avanço da Inteligência Artificial, podemos e devemos aspirar a cidades sem muros, construídas com pontes, onde a solidariedade seja a verdadeira infraestrutura do futuro. A beleza reside na conexão, na inclusão e na capacidade de transformar utopias em realidades palpáveis para todos.

Boa leitura!

Arquitetura e a (Re)Construção dos Nossos Lugares: Do Gueto ao Futuro Urbano

A efervescência cultural que o Brasil oferece ao mundo, admirada por sua música, dança, carnaval e culinária, encontra suas raízes mais profundas e resilientes nas periferias. Esses espaços, muitas vezes à margem do reconhecimento formal, são caldeirões de criatividade e vitalidade. Essa percepção se aprofundou para mim durante uma experiência acadêmica na Universidade de Salerno, Itália, onde uma conversa reveladora marcou um ponto de virada na minha compreensão sobre as dinâmicas urbanas e sociais.

Nessa ocasião, um professor, com a lucidez forjada pela história e experiência, compartilhou uma verdade profundamente enraizada na consciência britânica: a de que um ser humano desprovido de suas necessidades básicas é, invariavelmente, uma "bomba-relógio não explodida". Ele enfatizou que, mesmo em um cenário de princípios neoliberais, o Reino Unido sustenta um dos mais robustos sistemas de welfare state. Para eles, assegurar um patamar mínimo de bem-estar social não é apenas uma questão humanitária, mas uma estratégia pragmática de estabilidade e segurança nacional. Essa visão, pautada na prevenção de riscos sociais, contrasta drasticamente com a realidade muitas vezes negligente e volátil que observamos em diversas partes do mundo, particularmente na América Latina. Minha intenção aqui não é emitir juízo eurocêntrico sobre processos de acumulação histórica, mas sim sublinhar a perspectiva cultural e pragmática que molda o desenvolvimento social.

Esse contraste com a prevenção de crises sociais se manifesta vividamente no fenômeno dos condomínios fechados, ou gated communities, que se enraizou no Brasil e em toda a América Latina a partir da segunda metade do século XX. Sua ascensão é um profundo reflexo das transformações urbanas, sociais e econômicas que moldaram nossa paisagem metropolitana. No Brasil, o conceito ganhou força na década de 1970, prometendo segurança, privacidade e infraestrutura de lazer para as classes média e alta, com Alphaville, em São Paulo, tornando-se um modelo replicado. Na Argentina, embora o pioneirismo do Tortugas Country Club remonte aos anos 1930 e 1940, a expansão massiva ocorreu nos anos 1990, impulsionada por reformas neoliberais e pela crescente percepção de insegurança.

Esse crescimento vertiginoso foi alimentado por um intenso êxodo rural nas décadas de 60, 70 e 80, que resultou em um crescimento populacional desordenado nas cidades. A consequente degradação de regiões centrais e o surgimento de periferias caóticas exacerbaram o aumento da criminalidade. A promessa de segurança privada, muros altos e portarias blindadas nos condomínios fechados se tornou um atrativo irresistível. A valorização imobiliária em áreas bem localizadas incentivou a otimização do uso do solo, com condomínios oferecendo infraestrutura completa que justificava preços elevados.

O grande motor por trás dessa expansão, no entanto, foi a falha das políticas públicas. O jovem Estado brasileiro, com todas as dificuldades históricas de pais colonizado ainda não foi capaz de dar respostas eficazes às necessidades habitacionais da maioria da sua população. A percepção da habitação como um bem de mercado, e não um direito, contribuíram para um cenário onde a ocupação informal e a autoconstrução se tornaram a única alternativa para muitos. Isso criou uma realidade de segregação socioespacial acentuada, onde enclaves de alta renda, isolados e murados, fragmentam as cidades, dificultando a integração entre as diferentes camadas sociais.

No entanto, por trás dessa aparente modernidade e sustentabilidade, reside uma falha fundamental. A maioria desses empreendimentos, sejam em zonas rurais ou urbanas, mesmo os que à primeira vista incorporam critérios de sustentabilidade ambiental, pecam profundamente no pilar mais vital de uma intervenção urbana verdadeiramente sustentável: a ecologia humana e a mixtè social, urbana e econômica.

Como detalhado no artigo "I ghetti dei ricchi ed i ghetti dei poveri", essa convivência tensa se manifesta lado a lado, permeada por desconfiança e medo mútuo. A ascensão desses empreendimentos desafia os princípios de um planejamento urbano genuinamente inclusivo, como o preconizado pelo Estatuto da Cidade no Brasil, e frequentemente resulta no deslocamento forçado de populações de baixa renda para áreas ainda mais distantes e precárias. O projeto Panamby, em São Paulo,foi um exemplo contundente: apesar de sua alta qualidade e foco ambiental, sua implementação exigiu a remoção de favelas, expondo a cruel sobreposição dos interesses dos "fortes" em detrimento do sacrifício dos "fracos".

É aqui que a similitude que trago em minha tese se torna ainda mais evidente. Os "condomínios ditos sustentáveis", com suas propostas de alto padrão ambiental, eficiência energética e áreas verdes, são a nova face dos "guetos dos ricos". Embora promovam ideais ecológicos e de qualidade de vida, eles continuam sendo espaços intrinsecamente exclusivos. São a manifestação moderna da moral de Tucídides: "os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem". Os grandes empreendedores e as classes sociais que podem pagar por esses luxos são os "fortes", moldando o ambiente urbano à sua imagem. As populações de baixa renda, os "fracos", são não apenas excluídas, mas muitas vezes deslocadas, sofrendo as consequências diretas dessa "sustentabilidade" excludente.

Nesse cenário de intensificação da dinâmica entre "fortes" e "fracos", a sabedoria de Renzo Piano ressoa: "as periferias são a cidade que será ou que não será". Elas representam o palco onde se joga "a aposta no futuro da civilidade urbana" (podemos associar isso ao que està acontecento ao centro da cultura ocidenta?). Enquanto centros tradicionais, como EUA e Europa, vivenciam a "terciarização" e o surgimento de novos polos na Ásia, a qualidade urbana e de vida deve se firmar como infraestrutura central para qualquer desenvolvimento dito sustentável. Mas como concretizá-la quando a lógica do poder continua a prevalecer, e a informação é um campo de batalha?

A busca pela conclusão da minha tese é como tentar encontrar um "prompt justo" em um mundo onde a informação é vasta, mas a verdade é frequentemente obscurecida pelos interesses. Se "não há um prompt justo para ter a informação certa", como discernir o caminho quando os poderosos ditam a narrativa? É nesse cenário que a frase de Luís Fernando Veríssimo ressoa com uma clareza dolorosa: "Nós temos a razão, eles têm as armas." Essa máxima, em um paralelo perturbador com a moral de Tucídides sobre os fortes e os fracos, desnuda a essência do poder em sua forma mais crua. Ela se manifesta na ascensão de políticos populistas (Trump, Milei, Bolsonaro, entre outros, que, munidos de "armas" como a desinformação, a polarização e a promessa de soluções fáceis, capitalizam sobre as frustrações sociais, enquanto a acumulação de riquezas se concentra nas mãos de poucos. A ciência e a tecnologia, que deveriam nos unir e nos fazer reconhecer como parte de uma mesma humanidade, ironicamente, por vezes servem para intensificar essa concentração, aprofundando as fissuras sociais e geográficas.

A vulnerabilidade universal dos lugares, mesmo aqueles considerados inatingíveis — como a lição de Carlo Azeglio Ciampi após o 11 de setembro nos recorda —, é um fato. E a percepção de que mesmo os centros outrora "inabaláveis", como os dos Estados Unidos e Europa, estão em processo de "terciarização", enquanto novos polos emergem, apenas reforça a ideia de que a "força" é dinâmica, mas a lógica de imposição persiste.

Diante desse cenário, a sustentabilidade em seu sentido mais amplo — ambiental, econômica e social — emerge como a única bússola para um novo rumo. A arquitetura, mais do que uma disciplina técnica, deve ser um ato ético-cultural profundo, voltado à "produção social de lugares" onde a comunidade seja a protagonista. A realidade que nos cerca, afinal, não é produto do acaso. São as interações físicas e as trocas que a vizinhança propicia que criam os "momentos justos" para a comunicação e a ação. Essa clareza nos oferece o "prompt" verdadeiro para agirmos, para protegermos nossa democracia conquistada a duras penas, e para construir um futuro mais justo. Se a Itália transformou a utopia da moradia digna e integrada em realidade, podemos, com o apoio crescente da Inteligência Artificial em nossos projetos, vislumbrar um horizonte onde não haja mais muros, mas sim inúmeras pontes. Que, assim como a complexa e interconectada Veneza, nossas cidades futuras sejam tecidas por conexões que prevaleçam sobre divisões, e que a solidariedade se torne a verdadeira infraestrutura do amanhã. Isso é a essência da beleza!

Referências Bibliográficas

CASTELLS, Manuel. La nascita della società in rete. Milano: Università Bocconi Editore, 2002.

FIX, Mariana. Parceiros da exclusão: duas histórias da construção de uma “nova cidade” em São Paulo: Faria Lima e Água Espraiada. São Paulo: Boitempo Editorial, 2001.

INDOVINA, Francesco; FREGOLENT, Laura; SAVINO, Michele (a cura di). 1950-1920. L’Italia è cambiata. Milano: Angeli, 2000.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. Como as Democracias Morrem. Tradução de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

SABAÍNI GAMA, Maria de Fatima. Complessità delle Periferie Urbane tra Morfogenesi ed Ipotesi di Interventi. Tese (Doutorado em Engenharia das Estruturas e do Recupero Edilizio e Urbano) – Università degli Studi di Salerno, Salerno, 2009.

SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. Formações Metropolitanas no Brasil, Mecanismos Estruturante. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 1984.

SICIGNANO, Enrico; SABAÍNI GAMA, Maria de Fatima. I ghetti dei ricchi ed i ghetti dei poveri: i problemi della periferia brasiliana. In: SCENARI DELL’ABITARE ABUSIVO: Strategie per l’intervento di recupero. Anais... Agrigento: [s.n.], 2007. p. 1-10.

Obrigada por participar dessa viagem junto comigo!

Compartilhe seus pensamentos nos comentários em:

Instagram: @fatimahsabini

Post 4/4